行走大武夷|以山门,叩响武夷山的“时光密码”

云雾,在武夷山的群峰间翻涌,像一阕未写完的诗。

千万年的风,掠过嶙峋岩壁,将这一方山水,雕琢成水墨长卷。

这里不只是自然的馈赠,更是时光封存的文明密码——那些斑驳的山门,沉默地伫立在密林深处,等待着一双双好奇的手,去推开历史的重重帷幕。

天心永乐禅寺(张筱惜 摄)

十年光影,记录岁月回响

或许,是对这片土地深沉的热爱,是文化传承的使命感,又或许,是被那些隐匿在时光里的故事所吸引。

从2014年起,陈晓宝这位扎根在武夷山的税务工作者,便将他的足迹遍布武夷山36峰、99岩。陡峭的山脊上,他攀援的身影与云雾交织;幽深的密林中,他探寻的脚步惊起阵阵鸟鸣。他不仅用镜头定格山门的模样,更携手相关部门,为70余座山门,确认建设时间和建设者。

是什么驱使他踏上这场十年寻门之旅?

武夷山,这座从海底崛起的山脉,天生就带着传奇色彩。山高林密,苍翠欲滴;溪水潺潺,波光潋滟;云雾缭绕,如梦似幻。而隐匿其中的山门,姿态万千。

有的巍峨耸立在悬崖之巅,仿佛一位冷峻的守护者,俯瞰着脚下的山河岁月;有的稳稳矗立在交通要冲,见证着无数行人的来来往往;还有的静倚在蜿蜒的曲径旁,宛如一位温婉的隐士,与青山绿水为伴。尽管岁月的风沙让许多山门被荒草掩埋,但它们依然倔强地伫立在那里,透过斑驳的墙体,诉说着往昔的故事。

探寻山门时,经常会遇到悬崖峭壁

十年前的某个瞬间,热爱登山的陈晓宝突然意识到:这些山门正在被时光遗忘,他必须做点什么。于是,他决定用双脚丈量这片土地,用镜头记录下山门的每一个细节,将这些被时光尘封的美,展现给世人。

“不二门,山北杜辖岩下,明万历七年,道士程始阳、隐士吴中立共创。”

“潜龙楼,山北鹏峰东麓龙头洞内,清崇安名士裴光绪所建。”

“别有天,六曲溪南响声岩顶,清康熙二十七年,僧如训筑造。”

去年12月10日,“武夷秘境・被遗忘的山门”摄影展惊艳亮相。40幅作品,如同一扇扇时光之窗,向人们娓娓道来武夷山山门的前世今生。每一座山门,都是一段时光的入口,背后都藏着一个跌宕起伏的历史传奇。曾经,它们是人们遮风避雨的居所;如今,它们成为了武夷山文化遗产中璀璨夺目的明珠。

隐匿于荒野之中的山门

“看到那些建筑因年久失修而破败,我的心都揪起来了。”陈晓宝的话语中满是疼惜,“希望这个展览,能让更多人关注到这些文化瑰宝,给予它们应有的呵护。让武夷山的双遗产,永远绽放光彩。”

十年风雨兼程,陈晓宝从一个普通的摄影爱好者,成长为一位文化探寻者。他摔坏过手机,在崎岖的山路上崴过脚、受过伤,但这些困难从未让他停下脚步。

“为了拍好一个地方,我至少要拍10张照片。这些年积累下来,照片早就超过1000张了。”他笑着说,“但比起这些照片,更珍贵的是我对这片土地文化历史的深入了解,还有那些因为我的分享,而加入探寻队伍的人们。”

隐匿于荒野之中的山门

参观完摄影展的市民周维娜感慨地说:“现在只要有空,我就想去看看这些山门。它们就像一本本厚重的历史书,翻开就能感受到武夷山的沧桑变迁。只有了解过去,才能更好地传承未来。”

三教同山,绘就文化长卷

山门,记录时光,承载历史。

“千载儒释道,万古山水茶。”在武夷山,这句话得到了最生动的诠释。

若想领略儒、释、道三教同山的独特魅力,武夷精舍、天心永乐禅寺、止止庵,是不容错过的文化坐标。

当隐屏峰的云海如潮水般漫过山腰,武夷精舍的山门便在云雾中若隐若现,宛如一幅古朴的水墨画。这座由朱熹亲手奠基的讲学之所,门墙低矮,却承载起了八百年理学的风雨。站在门前,仿佛能看到当年的学子们,怀着对知识的敬畏,在此整理衣冠,默念“格物致知”,踏入精舍的场景。

朱熹在武夷山度过了47年的光阴。

这里是朱子理学的摇篮。1183年,他辞官归来,在五曲溪畔隐屏峰下,精心筹建武夷精舍。在这里,他讲学授业,著书立说,构建起了一套完整的儒学思想体系。四方学子慕名而来,形成了影响深远的闽学学派。《四书章句集注》等重要著作,也在此完成。

在朱熹的影响下,后世的理学家们都以传道为己任,在武夷山的群峰之下、九曲溪畔,纷纷创建书院、学堂、书室,著书立说、授徒讲学,让武夷山成为了理学的圣地、文化的名山。他们在这里留下的众多活动遗址、遗迹,也成为了武夷山文化遗产的重要组成部分。

据考证,武夷山有据可查的书院就有30多处,它们大多分布在九曲溪两岸,与秀美的自然风光完美融合,成为了山间水畔的又一道迷人风景。

说起“禅茶一味”,就不得不提天心永乐禅寺。这座始建于唐贞元十七年的古寺,坐落在天心岩下,至今已有1200多年的历史。禅寺屹立在名山核心,周围“天心明月” 的禅语石刻,与禅寺相互映衬,充满禅意。清末,光绪皇帝的老师陈宝琛大学士还赠送了一块“福德因缘”匾额,这块匾额至今仍悬挂在寺中,显得格外珍贵。

唐初,佛教初入武夷山,那时道教占据主导地位。直到唐末五代,佛教迎来繁荣,高僧辈出。

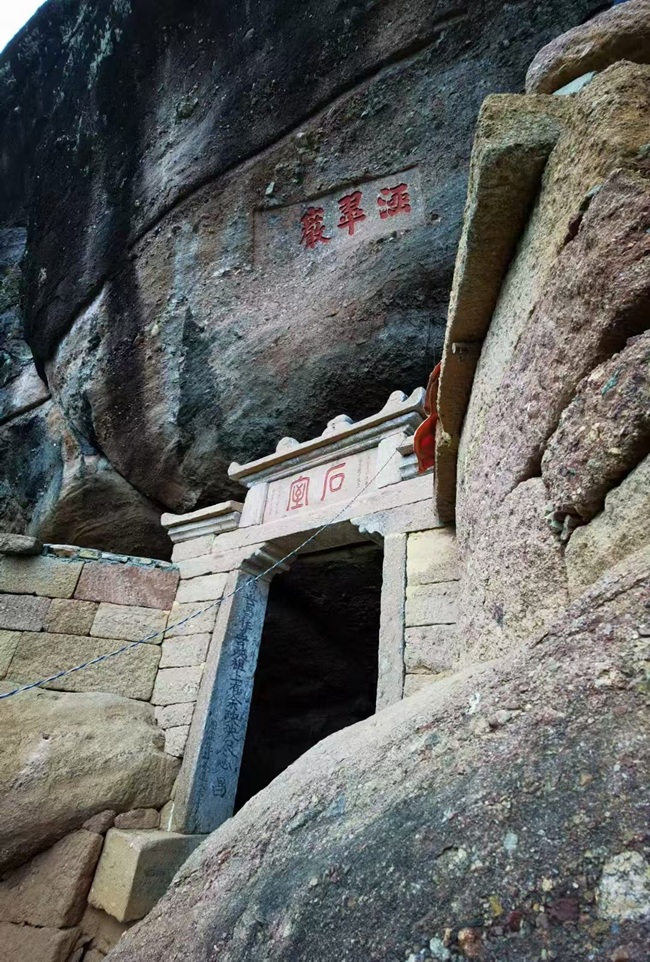

进入宋代以后,武夷佛教更是高僧辈出,仅被记载在佛教名籍《五灯会元》中的就有近10人。佛教与道教在武夷山相互渗透、相互影响,为彼此增添了许多神秘色彩。这一时期的佛教寺庙,大多巧妙地利用山岩半腰的岩洞和悬崖裂缝建造而成,有的点缀在半崖之上,有的嵌入裂缝之中,上有危崖遮蔽,下临万丈绝壁,随着山势起伏错落有致,远远望去,宛如空中楼阁,造型古朴典雅,极具地方建筑特色。

明清时期,尤其是清朝以后,佛教在武夷山风景区内逐渐站稳脚跟,得到了更大的发展。碧石岩、虎啸岩、慧苑、竹窠、弥陀岩、天心岩等地先后修建了佛寺,其中一些佛寺规模宏大、壮丽雄伟。比如清光绪八年(1882)扩建的天心永乐禅寺,殿、堂、楼、阁等建筑一应俱全,鼎盛时期寺内僧众达100—200人,成为了一方佛教圣地,吸引了众多造诣深厚的高僧在此修行。

转过九曲溪第一湾,武夷宫的山门便映入眼帘。这座复建的宋代道观门楼,飞檐翘角,倒映在溪水中,惊起一片涟漪。梁枋间雕刻的仙鹤,栩栩如生,仿佛下一秒就会振翅高飞。

道教活动在武夷山风景区留下了众多珍贵的文化遗迹,宫观、道院、遗址等遍布岩麓洞壑。据各代《武夷山志》记载,山中的宫观、道院、庵、堂、殿、楼、坛、基等累计近百处。这些不同历史时期的道教遗迹,各具特色。

秦汉时期,武夷山的乡人和追求仙道的人,常常选择高崖洞穴作为修炼之地,这些天然形成的洞穴被称为“仙窟洞府”。晋唐时期,道士们在山洞中修建观院,将人工建造与自然洞穴巧妙融合,洞内观院建在高处,外围是土墙,内部是木楼,上方有巨大的岩石覆盖,庵室典雅幽静,冬暖夏凉,不受风雨侵扰。

唐以后,观院建筑逐渐形成规模,大多建在川地和洲渚之间。宋、明两代,见于文字记载的道教宫观就有数十座,这些宫观大多高大雄伟、庄严肃穆,有的甚至成为了全国闻名的“名山巨构”。

历史资料显示,魏晋以来,娄师钟、薛邴等著名道士先后来到武夷山隐居,留下了换骨岩、仙迹岩、仙浴潭等众多修炼遗迹,仿佛每一座山崖、每一道沟壑都蕴含着仙人的风姿。许多景点也都以道教文化中的特定词汇命名,并且都有着动人的神话传说,像大王和玉女、幔亭招宴、铁李与天柱峰、樵子观弈等,都深深烙上了道家文化的印记。

沿溪三里,凤尾竹深处藏着止止庵的山门。这座曾是白玉蟾修行的道场,石门狭窄,仅容一人侧身通过。旁边“到此十六洞,方知天一隅”的摩崖石刻,气势恢宏。

止止庵(张筱惜 摄)

历史上,武夷山道教宫观林立,有“99 观”之说,如今,除了三清殿、桃源观、止止庵、天上宫等少数宫观,多数都已荒废。1962年,郭沫若游武夷九曲溪后,题诗《游武夷山泛舟九曲》,其中 “六六三三疑道语,崖崖壑壑竞仙姿”的诗句,生动形象地描绘出了武夷山水与道教文化千丝万缕的联系。

岁月悠悠,静候“寻古”知音

“目前,武夷山已知的儒释道三教古迹有150多处。”陈晓宝说,“每一次探寻,都像是一场与历史的对话,都能发现武夷山不一样的美。”

每一道山门,都是一把独特的钥匙,开启武夷山不同的精彩面相。

作为乌龙茶和红茶的发源地,武夷山的茶文化遗迹同样令人神往。

武夷茶历史源远流长,早在汉代就有相关传说,唐代开始有文字记载。最初,武夷茶以研膏茶的形式出现,后来发展成蜡面茶。宋代时,武夷茶开始小有名气,还制成龙团凤饼作为官茶,不过产量很少。

元至元十九年(1282),武夷茶正式成为贡品,大德六年(1302),朝廷在四曲溪南设立焙局,即御茶园,这是最早的官办茶厂,规模宏大,还派了两名官员专门管理茶事。到正末年(约1367),进贡量达到990斤,并且改制成芽茶进贡。

明嘉靖三十六年(1557),朝廷停止贡茶,茶户们获得了自由经营权,私人和寺庵茶厂如雨后春笋般兴起。明末徐渤《茶考》记载:“环九曲之内,不下数百家,皆以种茶为业,岁所产数十万斤,水浮陆转,鬻之四方。”

清初,武夷茶凭借独特的制作技术改制成岩茶,也就是现在所说的乌龙茶,品质大幅提升,名声远扬,大量远销海外。光绪年间,武夷岩茶迎来鼎盛时期,产量超过30万斤。然而,民国抗战时期,由于战事频繁,茶业逐渐衰落,茶园荒芜,产量急剧减少。不过,省属示范茶厂和中央茶叶研究机构相继入驻,茶叶专家们汇聚于此进行探索研究,又为武夷茶的发展开辟了新的道路。

武夷茶的产地一直集中在武夷山风景区内。据记载,清及民国茶业鼎盛时,武夷岩茶厂几乎遍布36峰、99岩,多达130余家。这些茶厂大多是茶园与茶厂合一,茶园依据岩的不同划分,茶厂依岩而建,有的还利用岩边原有的庵、寺、旧寨改造,多为夯土建筑,规模不大。

20世纪三四十年代,受战争影响,到新中国成立时,茶厂仅剩50多家。1999年,武夷山申报《世界遗产名录》时,这些茶厂全部搬迁,但在景区内留下了随处可见的遗址、残垣断壁和墙基,它们默默诉说着曾经的辉煌。

在武夷山景区漫步,会发现这里的文化遗存丰富得令人惊叹。除了三教和茶文化遗迹,还有架壑船棺、古寨、古亭、古崖居、古碑刻、古桥梁、古墓葬……它们共同构成了武夷山的历史长卷,见证着这片土地深厚的文化底蕴。

暮色渐浓,九曲溪上的竹筏缓缓驶向远方。此刻,终于明白:武夷山的山门,不是旅程的终点,而是探索的起点。穿过山门,仿佛穿越时空,山在门中,门在山里,千年的文化脉络,随着每一次叩门声轻轻颤动,等待着更多的人,去揭开它神秘的面纱,感受它独特的魅力。

(本版图片除署名外由受访者供图)

作者:本报记者 裴礼辉

【稿费说明】对本网刊登的作品,如作者能提供证明其著作权,请第一时间主动联系我网,我网将按照《闽北日报》的稿费标准给付作者稿酬。如不愿意接受稿费,我网则立删除该作品。如第一时间,未能联系我网(需提供手机联系通话记录和邮箱版权申明邮件),视为默认我网刊载作品,我网对作者提请撤稿之前的版权诉求,概不负责。

【联系方式】地址:福建省南平市延平区梅峰路45号7楼。电话:0599-8868501、18650668593。邮箱:greatwuyi@163.com

- Copyright © 2022 GREATWUYI.COM All Rights Reserved 大武夷新闻网版权所有,未经授权不得转载或建立镜像

- 福建省互联网新闻信息服务许可证[35120180004] 信息网络传播视听节目许可[113330003] 闽ICP备2022011400号

- 违法和不良信息举报电话:0599-8868501 举报邮箱:wlzx@mbdaily.cn 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

- 全国非法网络公关工商部门举报:010-88650507(白)010-68022771(夜) 扫黄打非举报电话:12390

- 单位地址:福建省南平市延平区梅峰路45号报业大厦7层 广告热线:0599-8868501