“红袍加身” 传说外的另一种可能 “大红袍”之名与朱熹《咏武夷茶》

在武夷山,有流传关于“大红袍”的美丽传说。相传,明朝初年,建阳籍举人丁显进京赶考,路过武夷山,突然腹痛难忍。正巧遇到天心寺和尚,将所藏的茶叶泡给丁显喝,腹痛一下就好了。考中状元之后,丁显回乡,路过武夷山,前来向天心寺的和尚致谢,将绯红色的状元袍披在茶树上。于是,有了关于武夷山“大红袍”茶叶的传说。

但近来,此传说出现了另一个版本,而原来的传说可信度则受到质疑。为此,笔者兴趣之至,对此进行逐一辨析。

一、丁显其人和“红袍加身”传说

丁显,福建建阳人,字彦伟,洪武十八年(1385)乙丑科丁显榜第一甲第一名,初授翰林院修撰。丁显资禀聪敏,博通经史,能援笔立就,一时名流都与他结成莫逆之交。因上疏论事言辞过于激烈,得罪朱元璋,被谪戍广西驯象卫(今崇左市宁明县),达15年之久,后病死任所。

丁显虽为状元,但纵观其一生,并无显宦事迹。根据周腊生《明代状元丁显生卒年辨正》援引明代蒋一葵《尧山堂外纪》七十九卷记载:“丁显,建阳人,后遣归,德业文章无闻焉。”1929年,丁显家乡的《建阳县志》关于丁显的事迹仅寥寥数语,且主要集中在丁显参加科举考试的经过,甚至连身居何职都无明确记载。他中状元之后的事迹仅有一句:“后坐事谪广西驯象卫,与名流日相唱和,久之死戍所。”

此外,在状元服饰方面,根据《明史》记载:“进士巾如乌纱帽,顶微平,展角阔寸余,长五寸许,系以垂带,皂纱为之。深蓝罗袍,缘以青罗,袖广而不杀。槐木笏,革带、青鞓,饰以黑角,垂挞尾于后。廷试后颁于国子监,传胪日服之。上表谢恩后、谒先师行释菜礼毕,始易常服。其巾袍仍送国子监藏之。”明代《王琼事迹图》《状元图考》《徐显卿宦迹图》等记载,状元一般头戴进士巾,巾上有簪花一对,巾的展翅有垂带一对,衣着深色蓝罗袍,青罗衣缘,圆领大袖,是“襕衫”的款式之一。

根据以上记载,丁显中状元之后,应当着青色襕衫,戴进士巾,着装大体上与其他进士相仿。与普通进士略有区别的应当是巾上有簪花一对,巾的展翅有垂带一对。

在明代,官员的服饰颜色体现了严格的等级制度,一品至四品的官员服色为绯色,五品至七品为青色,八品和九品为绿色。丁显考上状元之后,初任翰林院修撰,为从六品官,应着青色官服。且纵观丁显一生坎坷,长期贬谪于边地,未曾有任四品以上官职的记载。因此,丁显“身披红袍”之说,无从谈起。

二、“大红袍”之名与历史记载

从狭义角度上说,“大红袍”专指现存于武夷山九龙窠的3个品系、6株母树。按照普遍定义,武夷山市境内采用特定工艺制作而成的乌龙茶统称为“大红袍”或“武夷岩茶”。根据国家标准《GB/T 18745-2006 地理标志产品武夷岩茶》规定,“武夷岩茶”是指在福建省武夷山市行政区域范围内,独特的武夷山自然生态环境条件下选用适宜的茶树品种进行繁育和栽培,并用独特的传统加工工艺制作而成,具有岩韵(岩骨花香)品质特征的乌龙茶。

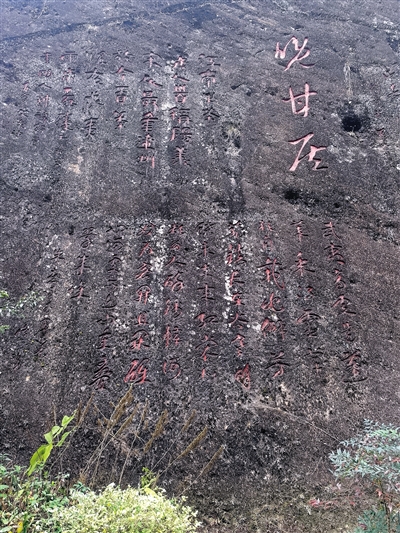

对于“大红袍”的名称,民间多为附会。根据目前可以找寻到的资料显示,“大红袍”之名应该起于清代,清郑光祖的《醒世一斑录》和蒋叔南《武夷山游记》可作旁证。武夷山市第四、五、六届政协委员,原劳动部《国家茶艺师题库开发》专家小组成员黄贤庚认为:“偶闻源于明代新说,但又未见文献,故难服人。”甚至于大红袍母树旁的“大红袍”三个字题刻,也是发生在晚近时期的民国。据黄贤庚《大红袍十二说》记载,坊间传闻,题勒者为民国崇安县长吴石仙,但未见详证。吴石仙于农历壬午年(1942)六月十六至甲申年(1944)九月二十一任崇安县长。当年天心永乐禅寺管山制茶的茶师叶寿造也曾说,他“在民国三十二年秋才看到此字”。根据黄贤庚考证,镌刻者应为当时马头岩茶厂的石匠黄华友,其孙黄文清说:“爷爷当时的酬劳为每字一担谷子”。综上所述,“大红袍”三个字,至迟应为20世纪40年代才被官方确认为武夷山的茶叶名称。

三、朱熹《春谷》与“大红袍”之名

朱熹《春谷》,又名《咏武夷茶》,是《次秀野闲居十五咏》之一。全诗原文如下:

武夷高处是蓬莱,采取灵根手自栽。

地僻芳菲镇长在,谷寒蜂蝶未全来。

红裳似欲留人醉,锦障何妨为客开。

饮罢醒心何处所,远山重叠翠成堆。

此诗为唱和刘秀野之作。刘秀野,本名刘韫,字仲固,崇安县(今武夷山市)人,归隐于崇安县南,所居有亭台花木之胜,自号秀野。建阳学者祝熹《朱熹诗词一百首鉴赏》介绍,“红裳似欲留人醉,锦障何妨为客开”疑似用“金谷园”的典故。相传,西晋时期石崇在洛阳的金谷建大花园,称金谷园,在园中设帷帐,纵情豪饮。祝熹认为,朱熹诗中的“锦屏”,即为石崇的锦缎布障,“红裳”则是指刘秀野家中的女婢。祝熹还认为,刘秀野在武夷山建有一处园林,名唤“春谷”,谷中遍植花木,刘秀野常与客人宴饮其中。笔者认为,朱熹作为理学大家,不应当出此“红袖添香”“美女佐酒”之句,亦与朱熹以往“诗言志”的诗歌创作理念不符。

朱熹一生71载,有近60多年的时间住在武夷山及武夷山所在的闽北(宋时包括建州、南剑州、邵武军)。淳熙十年(1183),朱熹在武夷山隐屏峰下、九曲溪中段兴建武夷精舍,于此著书、讲学。在武夷精舍四周,建有茶圃三处,朱熹在其中植茶百余株,世人称之“文公茶”,为武夷名丛之一。武夷学院学者蔺华认为,“红裳”应为武夷山的晒布岩,“锦障”应为武夷精舍旁的隐屏峰,亦能自圆其说。晒布岩、隐屏峰作为武夷山的自然风光,仅就颈联而言,“留人醉”“为客开”似乎不可谓不合理。但就全诗的意思而言,一首“咏茶”的诗,花这么大篇幅描述自然景观而不着墨于茶,也有一些不合情理之处。

笔者认为,“红裳”应为茶芽初露时,铁元素含量高,略微带有红色叶尖,朱熹观察细致,将其称为“红裳”;“锦屏”应为老叶对幼芽的护佑的姿态。武夷山地貌结构特殊,茶叶品质较好的所谓“正岩区域”的地表以分化岩和砂砾土(陆羽所说的“上者生烂石”中的“烂石”)为主。土壤中铁含量元素较高,与空气中的氧元素发生氧化反应,为绯红色。“红裳似欲留人醉”,应理解为茶香留人醉;“锦障何妨为客开”,应理解为滋味隽永的珍藏茶叶为客人冲泡。如此,与颔联“地僻芳菲镇长在,谷寒蜂蝶未全来”,亦为一一对应。

综上所述,笔者认为,“大红袍”或与之相近的名称,最早应当出自宋代,迟至朱熹,已经可能有关于“大红袍”的称谓或论述。只是当时的“大红袍”与现在的“大红袍”,在概念上未必完全一致,甚或名字亦未必是“大红袍”。只是经过几百年的风云变幻,在清朝末年,才明确“大红袍”的称谓。

【稿费说明】对本网刊登的作品,如作者能提供证明其著作权,请第一时间主动联系我网,我网将按照《闽北日报》的稿费标准给付作者稿酬。如不愿意接受稿费,我网则立删除该作品。如第一时间,未能联系我网(需提供手机联系通话记录和邮箱版权申明邮件),视为默认我网刊载作品,我网对作者提请撤稿之前的版权诉求,概不负责。

【联系方式】地址:福建省南平市延平区梅峰路45号7楼。电话:0599-8868501、18650668593。邮箱:greatwuyi@163.com

- Copyright © 2022 GREATWUYI.COM All Rights Reserved 大武夷新闻网版权所有,未经授权不得转载或建立镜像

- 福建省互联网新闻信息服务许可证[35120180004] 信息网络传播视听节目许可[113330003] 闽ICP备2022011400号

- 违法和不良信息举报电话:0599-8868501 举报邮箱:wlzx@mbdaily.cn 福建省新闻道德委举报电话:0591-87275327

- 全国非法网络公关工商部门举报:010-88650507(白)010-68022771(夜) 扫黄打非举报电话:12390

- 单位地址:福建省南平市延平区梅峰路45号报业大厦7层 广告热线:0599-8868501