改革开放40周年南平市经济实现跃升发展

回首改革开放40年,是南平不断发展的40年,同时也是经济结构调整的40年。特别是“十一五”以来,南平市主动适应经济发展新常态,坚持发展第一要务,坚定不移地实施绿色发展战略,保持了经济持续向上发展的态势。

一、经济总量迅速扩张,GDP年平均增量超过40亿

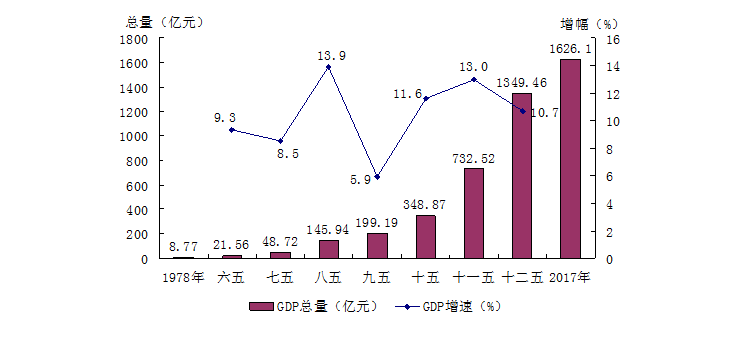

1978年,南平市GDP总量仅为8.77亿元,到1994年首次突破100亿(118.4亿元),2000年接近200亿(199.19亿元),但经济发展仍处在扩张缓慢的阶段。“十五”时期,南平市经济发展跨入快车道,经济总量迅速扩张,尤其是2010年至2017年,连续八年年增量超过100亿元。其中,2005年突破300亿(348.87亿元),2008年突破500亿元(562.21亿元),2013年再破1000亿大关(1115.43亿元),2017年达到1626.10亿元。“十二五”时期的五年经济总量累计达到5611.10亿元,是“六五”时期的68倍,比“十一五”时期翻了一番。改革开放40年,南平经济总量以平均每年40.4个亿的速度增加(见图1)。

图1:“六五”—“十二五”末期GDP总量及年均增幅情况

二、经济持续平稳增长,发展速度与全省差距缩小

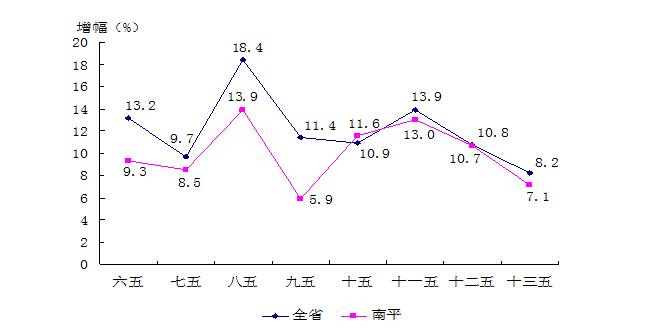

改革开放40年来,南平市生产总值(GDP)年均增长10.3%。其中,改革开放初期的“六五”和“七五”时期,GDP年均增速只有1位数,分别为9.3%和8.5%;“九五”时期由于受98年特大洪涝灾害的影响,年均增长仅为5.9%;其余的五年规划时期,GDP年均都保持两位数的增长,其中“八五”时期为13.9%,“十五”时期为11.6%;“十一五”时期为13.0%;“十二五”时期为10.7%,“十三五”初期为7.1%。与全省平均水平比,40年平均增速比全省低2.1个百分点,其中“六五”低3.9个百分点,“七五”低1.2个百分点,“八五”低4.5个百分点,“九五”低5.5个百分点,“十五”高0.7个百分点,“十一五”低0.9个百分点,“十二五”低0.1个百分点,“十三五”初期低1.1个百分点。总体上看,我市经济发展速度与全省的差距在逐步缩小,已经基本接近全省的平均发展水平(见图2)。

图2:“六五”—“十三五”初期南平GDP年均增幅与全省对比情况

三、二产比重先降后升,三产逐步成为经济增长主动力

改革开放前夕,南平作为“小三线”,是全省重要的工业基地之一,二产比重比较高,1978年为37.3%。随着改革开放的推进,沿海及有交通、能源等优势区域逐步快速发展起来,作为福建腹地的闽北在发展中逐步被落下,二产比重持续走低。其中,“七五”末为34.8%,“八五”末为35.8%,“九五”末二产比重降至29.3%的历史最低点。进入“十五”,特别是“十一五”以后,南平市实施“突出工业、突破工业”和项目带动、实施品牌和质量标准等战略,培育壮大优势产业,扶持发展了一批“五南”式龙头企业,工业发展掀开了崭新的一页。二产比重迅速上升,由2000年的29.3%上升到2005年的34.7%,到“十一五”末的2010年再上升到42.1%,到“十二五”末2015年继续上升到43.6%(见下表)。

1978—2017年主要年份三次产业结构情况表 |

|

40年来,南平服务业年均增长11.8%,高于GDP增速1.5个百分点。从服务业占GDP比重来看,“六五”末的1985年三产比重为21.5%;随后三产比重迅速提升,“七五”末为27.8%,“八五”末为29.7%,“九五”末为40.0%;“十五”以后逐年出现下滑,“十五”末下滑至38.6%;“十一五”末下滑至36.1%;“十二五”初期下滑至34.0%以下;但随着2013年市委、市政府进一步加大推动第三产业加快发展的力度,三产比重开始逐年回升,“十二五”末上升到35.0%,“十三五”时期2017年上升到36.8%。同时,三产逐步成为推动经济增长的主要力量。2015年三产增速(12.3%)首次超过二产(8.5%)以来,已连续三年增速高于二产;2016年,三产对经济增长的贡献率为43.4%,首次超过二产(42.8%),2017年继续提高至48.4%,连续两年超过二产。

四、人均GDP快速增加,40年的时间翻了16番

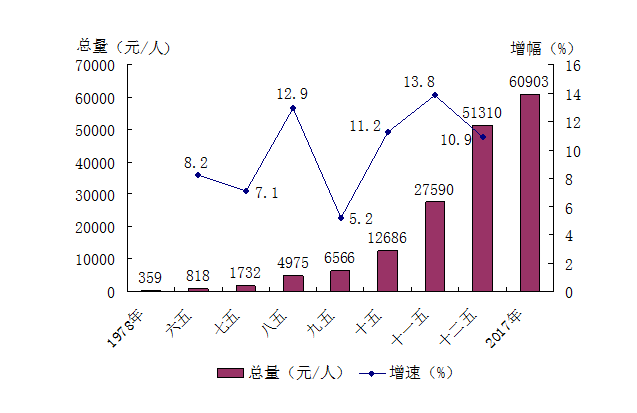

改革开放初期,南平市人均地区生产总值较低,1978年人均仅359元,用了九年时间到1987年突破1000元,2000年达到6566元,2004年冲上万元台阶,达到11150元。“十一五”以后,南平经济发展步伐加快,人均地区生产总值快速提高,2008年突破2万元大关达到20900元,2011年突破3万元大关达到34003元,2013年突破4万元大关达到42705元,2015年突破5万元大关达到51310元,2017年突破6万元大关达到60903元,比1978年增加了168.6倍,40年时间翻了16番。尤其是“十二五”时期人均GDP年均增速达10.9%,比“六五”时期提高了2.7个百分点,比全省平均水平高1.0个百分点(见图3)。

图3:“六五”—“十二五”末期人均GDP及年均增幅情况

491c57bb-5e5d-48e7-82f6-f0dca358f82e.png)

e7f11221-6181-49c0-b974-170621ca4c15.png)

c9de8935-2073-4820-b04b-9759662ca60e.png)